封面来源:アニメたまゆらの聖地巡礼!たまゆらの聖地は竹原市だけじゃない!?

原文于2020年4月30日首发于「秘封剧透部」

魔改了一个月,投稿了屋顶的拾荒计划2020。

——2020.6.9

2000年代的《幸运☆星》、《向阳素描》、《南家三姐妹》,2010年代的《K-ON》、《黄金拼图》、《请问你今天要来点兔子吗?》,以及近年的《天使降临到我身边》、《Slow Start》,常常被视作同一类动画。这些动画总有一种平淡中治愈人心的力量。

对于“日常系”、“空気系”这样的称呼,大部分动画观众并不陌生。一篇介绍动画《向山进发》的文章中对这些动画给出了恰当的描述[1]:

排除一切恋爱要素,描述美少女角色们散漫日常的“日常系”,或称“空気系”类型的动画作品,在2000年代后半占据了一定数量。它们以强调“角色萌”(キャラ萌え)、故事性稀薄为特征。2007年《幸运☆星》大热之后,日常系动画被大量制作。

……

没有认真追究剧情的必要,只要觉得角色们编织的散漫世界观“萌”就好了。对于背负压力的现代人,日常系动画能给予一些治愈的时间。

这篇介绍《向山进发》的文章写于2014年。直到现在,每季的新动画中,日常系动画都不会缺席。以2019年1月到2020年4月为例,我们可以举出如下动画:

数据采集日期:2020年6月6日。bangumi “日常”标签数并非日常系动画判定充分条件。

十几年来,日常系动画总是有它的市场。其中的原因,或许就是它们的“治愈能力”。是什么让它们拥有能治愈人心的力量?本文将以《悠哉日常大王》和《玉响》为例,探讨日常系和非日常系动画、日常系动画和现实生活(特别是发达城市生活)的不同,试图揭开日常系动画的治愈秘密。

1. 时空:珍贵又令人怀念的风景就在那里

直到用机械钟测定时间的一致性与时间在社会组织中的一致性相适应以前,时间都一直是与空间(和地点)相联系的。

——吉登斯,《现代性的后果》

《Fate/Zero》的倒计时

《Fate/Zero》的每集片尾都有一个距离第四次圣杯战争结束的倒计时,以秒为单位。许多动画会以“一月后”、“一星期后”这样的字幕来表明时间的流逝。但在日常系动画中,二者的出现都不必要。

日常系动画的观众不需要知道角色在一个空间中滞留了多久,做一件事情又用了多久,因为发生的事情只在画面内,在观众的视线范围内,就是观众所看到的样子。除了画面中的一切,没有什么事情正在发生。画面内的角色主导了世界的时间进程,时钟的时间成为画面内的空间的附属。

较长的时间变化可以借由地点的样貌说明。例如在《玉响》里,同一个场所也会随着时间变化。Tamayura咖啡馆在夏天把插在花瓶里的一枝繁花换成了向日葵,日之丸写真馆在秋天给门口的墙换上枫叶。除了必要的角色生理年龄增加和升学外,日常系动画的时间是循环的。明年的春天日之丸写真馆同样会在门口换上两丛小花,明年的憧憬之路沢渡枫也会跟她的朋友一起过。《女高中生的虚度日常》第12集,wota(菊池)说:“我们啊,感觉十年二十年之后,也会一直重复同一段对话啊”。被炉和桌子上的蜜柑告诉我们这是在冬天。

日常系动画的时间是零散的,像是从一本生活流水账中随便摘下来的几页,这段与那段时间的先后关系并不明显。日常系动画中的时间并非指向一个终点。它不是圣杯战争结束的倒计时,不是魔女之夜来临之前的第X天。日常系动画的时间也不是某个指标的积累。不是招募第X个队友的时候,不是击破第X个谣言之后,也不是突破关西大赛之后。日常系动画的时间并不以一个核心事件的完成为标尺,它弥散在日常的每一件小事中。

《悠哉日常大王》第1集从春天开始,第12集在春天结束。两集中出现了相似的画面:山路上已经翠绿的竹子,和山顶的樱花树。山已经翠绿,樱花也准备开放。几天之后,第一集里大家赏樱的场景就会再次出现,她们也将在新的四季里经历类似的悠哉日常。

第1集里出现的山路

第12集里出现的山路

第1集,大家一同来看樱花

第12集,樱花树的枝头已经长出花苞

《玉响~hitotose~》,装饰着鲜花的日之丸写真馆门口

《玉响~hitotose~》,装饰着枫叶的日之丸写真馆门口

相比之下,许多非日常系的动画常常会让人忘记甚至搞不清楚季节,只能从场景的明暗和色调分辨出白天、傍晚和夜晚。这样的情况在以城市为舞台的动画中特别容易出现。

日常系动画更多地展示时间,不论是一年中的时间还是一天中的时间。而且,它对时间的在乎不是以精确的钟表时间的方式,而是以物候、光线等自然景物的变化来表现的。有了时间的锚点,日常系动画可以调动起观众对于时间的认知,给人更多日常生活的实感。

《悠哉日常大王》里,转学过来的一条萤在放学路上看向一丛树。宫内莲华解说:“那边是蜜柑树,正在长出新芽。”第4集,出门玩的莲华随手摘下树上的果子放进嘴里。在《玉响》里,塙熏的姐姐塙沙代美甚至知道如何步行几小时去一些山野中的“秘密基地”。这些行为暗示的是角色们在经年累月中对地点产生的熟识。

这样的熟识在记忆中表现得尤为明显。《玉响~Hitotose~》第2集,沢渡枫一家搬回竹原居住。有一段沢渡枫的内心独白:“从家到竹原的路,我要自己去。去乘电车,到爸爸经常带我去的月台。”在电车上看着车窗外的海,沢渡枫感叹:“这片大海也是我熟悉的大海呢”。画面给出沢渡枫小时候,爸爸带她和弟弟坐电车经过这片海的情景。

遥远过去的回忆告诉观众,角色们与这些不变的景物相处了多久。非日常系动画中同样有遥远的回忆,但它常常指向的是“物是人非”甚至“物非人非”的变迁,体现的是与当下的不同。

《悠哉日常大王》第3集,越谷夏海拉着姐姐越谷小鞠“离家出走”,钻过交错的水泥管,来到她们的“秘密基地”。感叹这里没什么变化后,她们发现了儿时在这里留下的涂鸦。

日常系动画中,循环的时间、稠密的记忆和不变的地点紧密地联系在一起,组成了一个令人安心的世界。这样的世界里,人的经验(记忆)总是有用的:有了上一个季节轮回的记忆就可以知道今年(甚至像菊池说的,“十年二十年”之后)会发生什么,即使很久以前对某个地点的记忆也能准确预测当下该地点的情况。

在非日常系动画中,时间是累积的,而非循环的。新的地点也总是伴随新的战斗、新的敌人、新的伙伴出现。近年来优秀的非日常系动画,如《鬼灭之刃》,会让主角在每一次战斗时采用与以往不同的战术——这样的新鲜感对于非日常系动画而言是必要的,但它也意味着主角以往的经验没那么有用。

法兰克福学派的哈特穆特·罗萨用一本《加速 : 现代社会中时间结构的改变》,讨论现代社会的“加速”现象。在之后出版《新异化的诞生》中,罗萨谈起“加速”的一个方面:社会变迁的加速。罗萨借用了吕柏(Hermann Lübbe)所提出的“当下时态的萎缩”(Gegenwartsschrumpfung)概念。“……当下,是经验范围和期待范围正重叠发生的时间区间。只有在这段相对稳定的时间区间当中,我们才能描绘我们过去的经验,以此来引导我们的行动,并且从过去的结论推导未来。”[2]

借用这个概念来看,日常系动画中的“当下时态”延伸得非常之广,非日常系动画则不然——角色处境的变化是它们的重要看点。在我们的生活中,“当下时态”正随着社会的加速变迁不断萎缩:熟人的联系方式可能不再有效,同一个地点可能在大拆大建中变化了模样,同一个铺位也在不断改变主人和经营内容,人们也更加频繁地更换工作和住处。

例如,中国就经历了这样的“加速”。二十年间,中国按人口计算的城镇化率由2000年的36%上升到了超过60%,有数亿人开始来到城镇生活。市场主体的更迭也非常迅速。2017年末中国有市场主体9815万个,2019年末增加到了1.2亿个。在2019年11月末时,市场主体中有个体工商户8162万户、私营企业3486万户,而2019年新登记的市场主体有2377万户[3]。这意味着,2019年末,超过六分之一的市场主体成立不足1年。

这是我们的世界的一角,社会加速变迁、当下时态坍缩、日新月异、变化无常的世界的一片影子。

2. 场景:我栖居此处

我们会觉得自己的一部分(几乎可以说)已经变成这些物品了;或是相反,觉得这些物品已经变成我们自己的一部分了。……它们变成我们日常体验、身份认同、生命史的一部分。以此而言,自我是会扩展进物界的,而且物也会变成自我的栖居之处。

——哈特穆特·罗萨,《新异化的诞生》

在条件允许的情况下,日常系动画会在场景的设计上费一番苦工,使它看起来有生活的气息。日常系动画室内场景常有各种各样的小物件,这是非日常系动画常常忽略的。

《玉响》中的日之丸写真馆内景

《玉响》中沢渡枫到访的民宿

《悠哉日常大王》越谷家

《达尔文游戏》里朱夏的住处

《鬼灭之刃》紫藤花之家

《鬼灭之刃》紫藤花之家

仅仅让场景变得漂亮是不够的。这些小物件给主人宣示领地的同时,还告诉观众:主人在这里生活了很久,主人很喜欢这里,愿意花时间维护这里。这些小物件不像是在短时间内集齐、摆放的工业品,每一个似乎都有特别的来历,承载着主人的回忆。它们是罗萨所说的,“变成我们自己的一部分”了的物品。

《玉响》中tamayura咖啡厅没人居住的阁楼,物件同样不少。

比起室内场景,室外场景的设计更为复杂微妙,有“圣地巡礼”照片做参照比较容易发现不同。

《玉响~hitotose~》第8集,呉市中央公園。

吴市中央公园“圣地巡礼”照片,来自http://driftwood.blog3.fc2.com/blog-entry-2720.html

《玉响~hitotose~》第8集,呉市中央公園。

吴市中央公园“圣地巡礼”照片,来自https://www.flickr.com/photos/lao606f/9428238331/

《达尔文游戏》第二集, 八公铜像

《达尔文游戏》第2话,代代木公园

代代木公园“圣地巡礼”照片,来自http://furaba-animeseichi.blog.jp/archives/21965532.html

《达尔文游戏》第二话,代代木公园

代代木公园“圣地巡礼”照片,来自http://furaba-animeseichi.blog.jp/archives/21965532.html

《达尔文游戏》第2集的涩谷和《玉响~hitotose~》第8集的吴市中央公园有一些不同之处。《达尔文游戏》里的涩谷,八公铜像处挤满了年轻人,代代木公园则空空荡荡,只有主角朱夏和须藤要。《玉响》里的吴市中央公园更像是一个附近居民休闲的去处,画面里的人物多但不聚集,而且有老有少。《达尔文游戏》里的代代木公园,茂密的树冠遮住了远处的大楼,河边也没有防护栏等杂物,水域变得更加宽阔。《玉响》的吴市中央公园仍保留了原场景里杂物。

场景处理的差异表现在观感就是有没有“烟火气”,有没有人在场景中生活、活动的感觉。室外场景在日常动画中被小心地还原出生活气息。

胡堂“圣地巡礼”照片,来自http://a01sumi03.hatenablog.com/entry/2019/08/29/230723

《玉响》中的胡堂

竹原駅“圣地巡礼”照片,来自https://rainbow.sakura-network.jp/?page\_id=178

《玉响》中的竹原駅

日之丸写真馆“圣地巡礼”照片,来自https://rainbow.sakura-network.jp/?page\_id=178

《玉响》中的日之丸写真馆

对于胡堂、竹原駅和日之丸写真馆,《玉响》保留了一切杂乱的元素:电线杆、红绿灯、空调室外机,停放的面包车,甚至盆景。这里有人,这里是人生活的地方,没有被分割、规整、功能化。

日常系动画中常有一个独一无二的地点,如《悠哉日常大王》的村子,《玉响》的竹原,《玉子市场》的商店街。即使以都市为背景的《小林家的龙女仆》和《K-ON!》,也把小林家和轻音部当成了这样的空间,角色们仍将大部分的生活安置于此,让它变成“多功能”的地点,让许多记忆与之联系。例如,轻音部就不止是大家练习乐器的地方,也是大家喝茶、聊天、堆杂物的地方。表现“社畜”生活的《NEW GAME!》则干脆将公司设置成了这样的特殊地点。这样的地点常被设计得有生活气息:室内是各种各样的小物件,室外是未经规整的杂乱。

地理学者大卫·哈维从地理学的角度考察城市。哈维指出,资本主义下的城市,时间和空间被压缩、被商品化,导致“时间对空间的消灭”(annihilation of space by time),地点的特征变得越来越重要[4]。一个地点需要高效地完成指定给它的任务:或是让人工作,或是让人吃饭,或是让人休闲。所以,大城市中没有设计给人“生活”的地点,因为“生活”包含的内容已经被拆解,被外包给不同的地点。另一方面,正如罗萨所说,人们越来越不熟悉自己所处的地点,哪怕是自己的住所及其附近——因为空间已经是同质化的空间[5]。结果就是:城市里的生活被切碎并安置在同质化的陌生场所。

中国燕郊地区的“睡城”现象就是生活被拆解的一个例子。每天有数十万的上班族从燕郊的住处醒来,经过几个小时的辗转通勤,到北京上班。傍晚,他们又开始同样漫长的通勤,回到燕郊。此时已经是睡觉的时间了。住处的功能被简化成了睡觉。从前,它还是吃饭的地方、休闲的地方、社交的地方。

剩下的生活呢?“万达广场,就是城市生活中心”——广告这样说。这栋写字楼与那栋写字楼没什么不同,这个商场和那个商场有相同的品牌进驻。人们的生活就这样被安排在同质化的陌生场所。

3. 自我与生活:活成一株植物

现代性除了知道有“创造出”(made)的生活外,并没听说过有其他的生活:现代人的生活是一件苦差事,一件尚未完成的、持续要求付出更多关注和新的努力的苦差,它不是给定的。

——齐格蒙·鲍曼,《流动的现代性》

《玉响》里,沢渡枫给职业摄影师志保美寄去了自己拍的照片。志保美回信时送了沢渡枫一张车票。

车票上的始发地是竹原,目的地空白。之后在摄影展上两人见面,沢渡枫问起这张车票的涵义。志保美说,她是想告诉沢渡枫,现在没有决定自己将来的进路、想从事的职业也不用着急,“就算每天更换目的地也没关系”,“现在这样就行了”。再次见面时,志保美跟沢渡枫说,沢渡枫已经很努力了,不要努力过头,因为那样会讨厌上拍照。什么都不想,去拍就好。

日常系动画多把角色的年龄定格在学生时代。因为这时候她们有自己的生活,还不用接受雇主(如果有)的审判。她们有想做的、需要长时间训练的事情。《玉响》里,沢渡枫玩摄影,冈崎乃理惠做甜品,塙熏研究香薰。她们做这些事情出于自发。

《玉响~hitotose~》里,沢渡枫发现自己拍不好食物,于是向日之丸写真馆的店长请教。店长告诉沢渡枫,拍食物的秘诀是“好美味好想吃”的心情。怀着这样的心情去拍,就能拍好。沢渡枫的奶奶也告诉筱田小町,做美食的秘诀是“想让别人吃到美味的东西”的心情。然后,沢渡枫拍好了食物,小町做出了好吃的煎饼。

在现代“终身学习”的要求下,技能的练习已然是苦差。日常系动画里,摄影的秘诀不是曝光与构图,烹饪的秘诀不是配方和火候。原本如鲍曼所说的需要持续、无尽的投入的事,变成了心情酝酿和转换的事。这样处理是因为技能的提升可以是一件需要持续不断的投入的事情。而在竞争的压力下,“可以”总会变成“必需”。

沢渡枫她们“不努力过头”地练习自己的技能,这造成了一种双向的避免:一方面,她们有自己的技能,不会成为流水线上只熟悉一个简单动作的普通工人;另一方面,她们的技能练习不是鲍曼所说的苦差,而是可以享受的爱好。

沢渡枫她们的生活可以自己选择,不是“给定的”,但也不是“创造出”的,称作“生长的”似乎更为合适:就像一株植物,只要普通的阳光和水分,就可以随时间自己长大。对植物浇水过多反而不利于生长,她们对自己做的事情再多一些投入也会破坏自己当下生活的形态。可以悠哉一些,孩子们会自己长大。

日常系动画中的角色总是有免于比较的豁免权。《玉响~more aggressive~》中,沢渡枫和三谷叶参加了拍摄樱花的摄影比赛。她们的比赛结果应该如何安排?如果没得奖,那就证明她们的摄影技术还是太差,她们需要投入更多的时间精力来摄影。如果没获得最高奖,那她们同样不够好。如果获得了最高奖,她们也许要在来年卫冕——这就是鲍曼所说的无穷的苦差事。片中的安排非常巧妙:社团指导老师记错了时间,参赛投稿时间已经结束了。分得出胜负的,只能是线香烟火大赛这种伤害不到任何人的事情。

《玉响~more aggressive~》中的线香花火大赛

日常系动画中角色们的成绩很少被提及,甚至不提及(比如《玉响》),被提及时也总是宽容以待,不加评判,让成绩引出笑料。她们(或者说,任何人)“本身”是无法比较的。没有比较,没有竞争的压力,她们才可以像植物一样生长,由着性子塑造自己生活的形状。

正如鲍曼所说,现代已经没有“给定”的生活,几乎所有东西,都要靠个人的努力——靠比他人更加努力来获得。“竞争无处不在”在当下已经是一句正确的废话。在谈及竞争时,精神分析学家卡伦·霍妮在《我们时代的神经症人格》中说:“在我们的文化中,竞争无疑是每个人都必须面对的一个问题……”,接着,霍妮分析了神经症患者在竞争中表现出来的种种病态行为,并评论道:“在我们文化中所发生的一般性竞争气氛中,甚至正常人也很可能表现出这些倾向”[6]。

所以,日常系动画必须把我们时代无处不在的竞争撇在一边。竞争是罗萨所说的“加速”机制的社会动力,也是可以生长出病态人格的病根。

4. 人际关系:来者皆故人

如果像在小城镇那样,人们几乎认识每一个遇见的人而且几乎与每一个人都有积极的关系,许多内在的反应是对无数人持续不绝的外在交往的回应,那么,人们会被完全内在地还原为初始形态并且呈现一种无法想象的心理状态。

——齐美尔,《时尚的哲学》

齐美尔是对的:日常系动画很少把舞台选在大城市。这样,日常系动画可以很自然地表现舒适的人际关系。

《玉响~hitotose~》里,看似来者不善的摩托骑手其实是母亲年轻时的朋友,邻近岛屿上遇到的小伙子是自己小时候的玩伴。。

日常系动画中出现的是较为封闭、稳定的社交圈子。一般来说,日常系动画中的4-6个主角之间都是相互认识的。“朋友的朋友也是朋友”这句话在日常系动画里非常适用。《玉响》里塙熏的姐姐塙纱代美也会和其他三位主角一起玩,像是大家的姐姐。一开始和沢渡枫的其他朋友不认识的千寻,也在来竹原玩之后认识了其他人,送了礼物,交换了邮件地址。

《玉响》的舞台是景区,是国家级“重要伝統的建造物群保存地区”。胡堂、西方寺台阶、普明阁等建筑,经常作为角色们活动的地点。Tamayura咖啡厅(原形是茶房ゆかり)也是一座古老的建筑。但动画里的竹原依旧维持了较为封闭小城镇的样子,平时没有什么游客。Tamayura的来访者也都是妈妈年轻时的朋友、爸爸的前同事等和主角有关系的人。这样,主角就不需要频繁地跟陌生人打交道。

借助图论的表示法,将点看做单个角色,边看做角色之间的联系,比较容易看出日常系动画和非日常系动画的不同之处:

图中可以直观地看出,比起非日常系动画(《达尔文游戏》),日常系动画(《玉响》)的角色之间有更多的总联系数和更多的强联系。这意味着日常系动画里角色们的社交状态是饱和、封闭的:主要角色的朋友数量达到或接近上限,而且她们的朋友很可能是她和她其他朋友的共同朋友。

人的脑力和注意力是有限的,不能同时应付太多的朋友。人类学家、进化心理学家Robin Dunbar的研究表明,一个人可以有大约150个普通朋友(casual friends),但留给最亲密的人的“好友位”只有5个[7]。在达到上限后,结交新的朋友会让旧的朋友受到冷落。《玉响》完整展现了主要角色的社交圈,主角四人(沢渡枫、塙薰、冈崎乃理惠、樱田麻音)都是满好友位的人。第二季加入的三谷叶和四位主角都建立了不错的关系,好友位也快满了。

作为对比,《达尔文游戏》里,大家除作战时集体配合之外并没有太多交流。在保证战斗场面占比的同时刻画人际关系是有难度的,所以《达尔文游戏》里的角色们并没有多少社交生活。如果角色们的社交就是动画展示的样子,那么他们也太孤独了。

《达尔文游戏》不断引入新角色,原有的主要角色和新角色之间很少互动。但《玉响》引入三谷叶和《K-ON!》引入中野梓时,会让新角色与每个主要角色都搞好关系,完全地接纳新角色,让新角色也进入饱和、封闭的社交圈。

现代人的好友位情况如何呢?一项2008年的研究报告了一群大学生的Facebook平均好友数:246个[8]。这远超出了Dunbar给出的上限。但与此同时,孤独却成为了我们时代的一个主要问题——不是个人问题,而是普遍出现的社会问题[9][10]。例如,以UCLA孤独量表的标准,1997年的帕穆卡莱大学学生中孤独的人占到了15.5

。

1905年的齐美尔和1887年的斐迪南·滕尼斯都注意到,从他们的年代开始,都市中出现了和以往不同的人际关系形式。滕尼斯区分了“共同体”(Gemeinschaft)与“社会”(Gesellschaft)[12]。在滕尼斯看来,人际关系持久、紧密的“共同体”正在必然地转变为人际关系短暂松散的“社会”。滕尼斯总结出了“共同体”的规律:

- 亲属和夫妻相亲相爱,或者容易相互习惯:往往乐于一起说话和思考,共同商量,一起切磋,亲密无间。同样,邻里乡党和其他的朋友,也可以与之相媲美;

- 相爱的人等等之间存在着默认一致;

- 相爱的人和相互理解的人长久待在一起,居住在一起,安排他们的共同生活

日常动画中的人际关系正是“共同体”式的人际关系,是一百多年前就开始消逝的风景。

5. 缺席:货币与男性

我有一个小钱夹了

我不要钱

不要那些不会发芽的分币

我只要装满小小的花籽

我要知道她们的生日

——顾城,《生日》性别二态性和男性之间的竞争是我们人类进化历史中非常古老而持久的元素。

——Margo Wilson & Martin Daly, Homicide . 转引自D.M.巴斯《进化心理学》

曾在NOW(National Organization for Women,美国全国妇女组织)任职的第二波女权主义运动的倡导者Warren Farrell有句妙语:“历史地说,对于女性而言,人际关系是她们收入的来源;对男性而言,收入是他们人际关系的来源。”[13]日常系动画中的角色大多为女性。这样,日常系动画就绕过了已经被我们默认为货币形式的收入,来描述完善的人际关系。同时,也与男性擦肩而过。

日常系动画总有些匪夷所思的交易,比如《K-ON!》里平泽唯在“董事长的千金”琴吹紬的帮助下用5万日元买下标价25万日元的吉他。再比如《悠哉日常大王》第7集,莲华和粗点心店老板娘的“交易”。傍晚莲华来到离村子有一段距离的粗点心店。到店时正好是莲华喜欢的动画片播出的时间,顶不住莲华的撒娇,老板娘把莲华带进屋里让她看电视。期间,老板娘拆了一袋煎饼,和莲华分着吃了。莲华看完动画要回家了,老板娘送莲华回家。让“客人”白吃半袋煎饼,没有关店就送“客人”回家,老板娘感叹这就是自己贫穷的原因。这时,莲华跑出家门,拿出一盒家里做的咖喱,送给老板娘。

一来一回,半袋煎饼和路费变成了一盒咖喱。在这样的人际关系里,老板娘赚不到钱,但她是有“收入”的。

第10集,我们知道了为什么老板娘跟莲华做不了生意。因为在莲华还是婴儿的时候,老板娘曾经照顾过莲华。第一次莲华的姐姐给了报酬,但之后老板娘就不要报酬,自己带着点心去给莲华吃了。她是看着莲华长大的。

日常系动画里,信任不基于理性的博弈,而是基于长时间的熟悉。不需要货币,因为维持好与其他人的关系比积累货币更加方便、自然,甚至更加有用。有人际关系,就有“收入”。齐美尔说,“中性与冷漠的金钱变成了所有价值的公分母(基准),它彻底掏空了事物的内核、个性、特殊的价值与不可比性。”“与那些小地方相比,大城市——货币交换的主要中心——将事物的买卖推到了令人印象深刻的前台。这就是为何城市是厌世态度的真正场所。”[14]货币是冷酷的东西。

确实,日常系动画里也有穷人和富人。但在现实中几乎是对个人的决定性评判的贫富,到了日常系动画中只是角色设定的一部分。《向阳素描》的宫子是个房间里没有床只能睡吊床的穷人,但这并不比宫子是个元气娘更引人注意。她和大家一样住在向阳庄,和大家一起学习一起玩。角色们的关系不是因为相同的收入阶层建立起来的,也很少受收入差距的影响。贫富作为一种产生笑料的设定,不是相亲帖子里那些标在最显眼的地方的数字。

除了货币,另一个缺席的东西是男性。更准确的说,是具有攻击性、掌握权力的壮年男性。日常系动画中的男性经常被边缘化:《幸运☆星》的白石稔是恶搞对象,《悠哉日常大王》的越谷卓存在感低甚至没有声优,《玉响》的沢渡枫的父亲去世了、堂乡老师是来搞笑的,《灵感!》的山田健太自以为有了后宫却不被女角色们搭理。似乎“大人”们都不在了,这里是女孩子们可以随性乱来的地方。

不必借助精神分析,就能对日常系动画中男性的缺席做出合理的解释。很多物种中雄性和雌性扮演着不同的角色。在海狗和黑猩猩中,雄性动物会相互竞争、相互攻击以求占有资源和支配雌性动物,而雌性动物则极少表现出攻击性行为。和行为表现上的差异相匹配的是身体上的差异。海狗雄性个体的体重几乎是雌性个体的4倍,黑猩猩雄性个体的体重大约是雌性个体的两倍。

人类男性只比人类女性重12%,但两性在行为表现上依然有巨大的差异。一般而言,男性更多地参与犯罪[15],有更强的追求社会地位的动机[16],有更大的可能担任领导角色,在担任领导时更可能做出冒险的决定[17]。两性在攻击行为上的差异有跨文化研究结果的证实[18]。

所以,比起男性,女性更倾向于过日常系动画中的平静生活——性别不平等导致她们的竞争动力更小。然而日常系动画中常见的情况不是男性较少,而是没有男性。这或许是因为一旦有男性角色出现,他就会被自然地认为处于这个群体中的支配性地位。

人格心理学家Edwin Megargee在1969年做过一个实验[19]:先用测量人格中支配性的量表评价被试的支配性,再把他们两两分组,选出一个领导者和一个执行者,由领导者指导执行者完成合作任务。根据性别和支配性,被试的配对分成四种:高支配男-低支配男,高支配女-低支配女,高支配男-低支配女,低支配男-高支配女。同性别配对中75%的高支配男性和70%的高支配女性成为了领导者,高支配男-低支配女中90%是男性当领导者。让人有点意外的是,低支配男-高支配女配对中,只有20%的女性当了领导者。为什么高支配女遇上低支配男,也没有成为领导者?根据谈话记录,常见的情形是高支配女“任命”低支配男当领导者。因而,不管日常系动画中出现了多强势的女性角色,只要有男性角色在,按照现实的情况看,这个男性角色很可能会是团体的领导者。男女两性在支配行为上也有差异。女性倾向于从整个团体的利益来考虑,男性则更认同自我中心式的支配行为[20]。

一个就够了,男性角色可以改变整个动画的权力面貌。所以在日常系动画里,他要么不出现,要么被边缘化。这样观众不必去猜测、假设有没有一个男性是角色们的支配者,故事也不会有权力争夺和斗争的潜在发展倾向。

《悠哉日常大王》第11集,大家因为暴风雪要在学校留宿。女性角色都睡在教室,只有越谷卓睡在保健室。

为什么日常系动画能治愈我们?

所谓现代性,就是发现我们身处一种环境之中,这种环境允许我们去历险,去获得权力、快乐和成长,去改变我们自己和世界,但与此同时它又威胁要摧毁我们拥有的一切,摧毁我们所知的一切,摧毁我们表现出来的一切。

——马歇尔·伯曼,《一切坚固的东西都烟消云散了》

是现实世界中的现代性(Modernity)和伴随而来的都市主义(Urbanism)让我们有了逃避到日常系动画里去接受治愈的需要。日常系动画能够治愈我们,是因为它所描述的世界未遭受现代性和都市主义的侵蚀。如果现代性是伯曼所转引的马克思的话,“一切坚固的东西都烟消云散了”,那么日常系动画就是沢渡枫的台词,“不会改变的东西也好好地存在着”。

或许在偏远一些的角落,人们会在观看后认为日常系动画中最大的特点是“人们有电话和汽车”。司空见惯的东西很难被当成应该注意的“特点”。我们可以看见日常系动画和非日常系动画的区别,也可以看见日常系动画和我们现实生活的区别。大约近二十年(或许新千年和《阿兹漫画大王》是比较恰当的分界线)才出现的日常系动画,是现代化推进在日本的一个表现。而这段时间又恰逢中国经历高速的社会变迁,日常系动画在国内也成了宠儿。当我们开始需要日常系动画,意味着我们的生活已经和日常系动画所描述的生活分道扬镳,而且已经拉开了很远的距离——远到可以让我们安静地凝视屏幕。

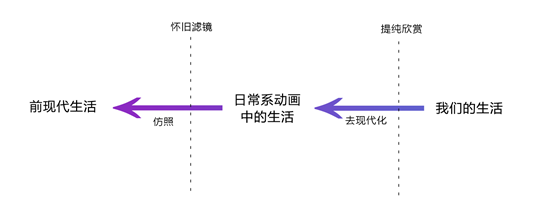

日常系动画展示的,是在现代世界中怀旧地复活的前现代的日常生活。我们不自觉地怀念前现代,那时人们总有强烈的归属,从不质疑自己的身份,人际关系亲密稳定,时间从不紧迫,没有竞争压力……这一切是有代价的,那就是作为现代“普世价值”的个人自由、个性解放、人人平等。怀旧的眼光滤除了前现代的阴暗面,又不让人想起现代性的可怕。日常系动画上演平静、安定又舒适的生活,使观众暂时忘记自己的现状。这就是日常系动画治愈力的秘密。因为身处现代社会无处可逃,我们才会喜欢上这样美好又虚幻的世界。

日常系动画的世界是在怀旧眼光下复活的,所以不完全是前现代的。比如,来到小林家的龙女仆不代表邪恶与毁灭,是个拥有奇异能力的少女;沢渡枫和麻音都不必继承家里的店铺,她们可以随自己的心意选择职业;没有官员或是长老的带领,竹原的居民像是自发地组织憧憬之路;日常系动画里也有出身资产阶级的有钱人,如《K-ON!》的琴吹紬、《幸运☆星》的高良美幸。日常系动画驱逐了神圣之物的神圣性,仅保留这些东西的世俗意义;给了人自我发展的自由,但不将竞争的威胁加于个人;社群活动有序,但没有传统父权和科层制;掌握权力的男性形象在动画里缺席;资本在这样的世界里以无害的形象间接出现。日常系动画的世界不能是完全前现代的世界,因为那会让观众产生疏离感;但它也不能是个被现代性深深侵入的世界,否则它会过于现实,失去魅力。它是一个用怀旧的眼光虚构出来的社会,对前现代的种种不如人意之处以现代人的眼光(也就是那个怀旧的眼光)做了篡改。那个世界处在一个虚构的时刻:前现代的种种不自由之处消失,人们却保持着类似弗洛姆所说的“始发纽带”的东西;现代性开口说话,给予人们美好的许诺,却又没有在开口时露出獠牙。就像是志保美给沢渡枫的那张水蓝色的车票:始发地是竹原,一个令人安心的“共同体”;目的地是空白,是现代性许诺给人的自由成长、自由发展的象征。

日常系动画经常把舞台安排在现代,较少插入超自然要素,这让它们看起来很亲切,仿佛“也可以是我的生活”。然而,即使逃到京都的商店街,逃到竹原,逃到乡下,人们也不能获得动画中描述的生活。在人际和思维两个层面上,人们不可救药地是原住民群体的“陌生人”。人际层面上,一条萤可以从东京来到《悠哉日常大王》的乡下,《玉子市场》的商店街可以接纳来自南国的少女,这只是对已经定型的小型社区一种美好的想象。原住民们的友好只是公开场合礼貌的表象,外来者可能要过好几年才能被真正接受。[21]而且,一条萤能够安然地在乡下生活,不怀念都市生活的便利,已经是很不容易的事情——在很多城市居民的思维里,只会想着看评分了解商店街里哪家店的打糕更好吃,想着淘一台自己用不惯的沢渡枫同款Rollei 35 S相机,想着怎么拍出更有乡村特色的朋友圈九宫格,想着什么时候去体验下一个地方、下一种生活,展现出对此处生活的疏离。人们习惯不“安于现状”,总是在渴求更多,渴求不同。鲍德里亚在《消费社会》中指出,作为消费者的当代公民一旦安于现状,就会被人提醒她有“追求幸福的权利”。“一切都要尝试一下:因为消费者总是怕‘错过’什么,怕‘错过’任何一种享受。”[22]毫不怀疑自己消费者身份的人们,会毫不怀疑地认为世界上有一千零一种“好玩”、“值得过”的生活,而不满足于当下“一千零一分之一”的生活。所以人们宁愿不停地做别人生活的旁观者:只需要一周24分钟,三个月就能“体验”一种生活,这对时间稀缺的人们来说非常划算。

不论日常系动画中的虚构乐土是否存在,人们的消费者思维让他们与它无缘。

时代变了,我们缺少了另一些东西,需要通过观看来补充。只有在这个时代的我们的眼里,日常系动画才是可以欣赏的。现代性是黑夜给你的黑色的眼睛,永永远远地嵌在你的眼眶里。忍受不住这黑夜的你点开了一部日常系动画,用黑色的眼睛享受。

赞美字幕组!

《玉响》OVA:华盟

《玉响~hitototse~》:千夏

《悠哉日常大王》:白恋&千夏

《悠哉日常大王Repeat》:白恋

《达尔文游戏》:Lilith-Raws, baha

参考

- ^https://www.cyzo.com/2014/09/post\_18782\_entry.html , Accessed 6 June 2020

- ^哈特穆特· 罗萨. 新异化的诞生. 上海人民出版社, 2018

- ^http://www.stats.gov.cn/, Accessed 31 May 2020

- ^ Sheppard, Eric. David Harvey and dialectical space-time. na, 2006.

- ^哈特穆特· 罗萨. 新异化的诞生. 上海人民出版社, 2018

- ^卡伦・霍妮. 我们时代的神经症人格. 贵州人民出版社, 2004, pp.155-163

- ^ Dunbar, Robin. How many friends does one person need?: Dunbar’s number and other evolutionary quirks. Faber & Faber, 2010, pp.32-33.

- ^Walther, Joseph B., et al. "The role of friends’ appearance and behavior on evaluations of individuals on Facebook: Are we known by the company we keep?." Human communication research 34.1 (2008): 28-49.

- ^de Jong Gierveld, Jenny, Theo Van Tilburg, and Pearl A. Dykstra. "Loneliness and social isolation." Cambridge handbook of personal relationships (2006): 485-500.

- ^Rokach, Ami. "Cultural background and coping with loneliness." The Journal of psychology 133.2 (1999): 217-229.

- ^BULUŞ, MUSTAFA. "Loneliness in university students." Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; Sayı: 3; 82-90 (1997).

- ^斐迪南·滕尼斯. 共同体与社会. 北京大学出版社, 2010.

- ^Farrell, Warren. The myth of male power. Berkeley Publishing Group, 1996.

- ^齐奥尔格·西美尔. 时尚的哲学. 文化艺术出版社, 2001, pp. 190-191

- ^Heidensohn, Frances. "Sex, crime and society." Journal of Biosocial Science 2.S2 (1970): 129-136.

- ^Pratto, Felicia, Jim Sidanius, and Lisa M. Stallworth. "Sexual selection and the sexual and ethnic basis of social hierarchy." (1993).

- ^Ertac, Seda, and Mehmet Y. Gurdal. "Deciding to decide: Gender, leadership and risk-taking in groups." Journal of Economic Behavior & Organization 83.1 (2012): 24-30.

- ^Daly, Martin, and Margo Wilson. Homicide. Transaction Publishers, 1988, pp.147-148.

- ^Megargee, Edwin I. "Influence of sex roles on the manifestation of leadership." Journal of Applied Psychology 53.5 (1969): 377.

- ^Buss, David M. "Sex differences in the evaluation and performance of dominant acts." journal of Personality and Social Psychology 40.1 (1981): 147.

- ^吉登斯, 安东尼. 社会学. 北京大学出版社, 2003, pp.742.

- ^让.鲍德里亚. 消费社会(当代学术棱镜译丛). 南京大学出版社, 2014, pp.62-63.

留言